Provinciales | 13 abr 2025

Muestra "Al Viento"

No están extintas: muestra sobre la revitalización de las lenguas originarias en la Patagonia

Una muestra itinerante, curada por investigadoras del Conicet y la UNRN, revela que aún hay neohablantes y proyectos de revitalización en marcha. Contra el olvido, una pedagogía del reencuentro con las raíces.

Visitamos la Muestra Itinerante "Al Viento. Lenguas de los territorios fuegopatagónicos y pampeanos".

Habría que extinguir la palabra extinción cuando hablamos de lenguas en la Patagonia. Porque lo que quiere un sistema extractivista —sus fauces siempre hambrientas— es que olvidemos, que enterremos de una vez por todas las culturas originarias. Las mismas que se remontan a siglos, siglos antes de la llegada colombina.

Porque no, ni siquiera los tehuelches están extintos. Algunos de ellos, como en la comunidad de Camusu Aike, en el sur de Santa Cruz, ya son “neohablantes”, recuperando el idioma aonikoaien.

Este domingo fue la última tarde de la muestra en la planta baja del Centro Cultural de Caleta Olivia.

En silencio se puede recorrer la muestra.

Tres compartimentos de paneles con textos, fotografías, mapas, y hasta códigos QR para escuchar antiguas grabaciones en lenguas originarias, de esas que los primeros investigadores hicieron con cilindros de fonógrafos a principios del siglo XX.

También el sonido de instrumentos como el ko’olo.

Todo dispuesto para afirmar lo que sabemos —o intuimos— gracias a la antropología, la lingüística, y sobre todo gracias a las propias comunidades. Porque sin ellas, sin su memoria y su lucha, muchas de estas lenguas estarían por perderse definitivamente en la oscuridad.

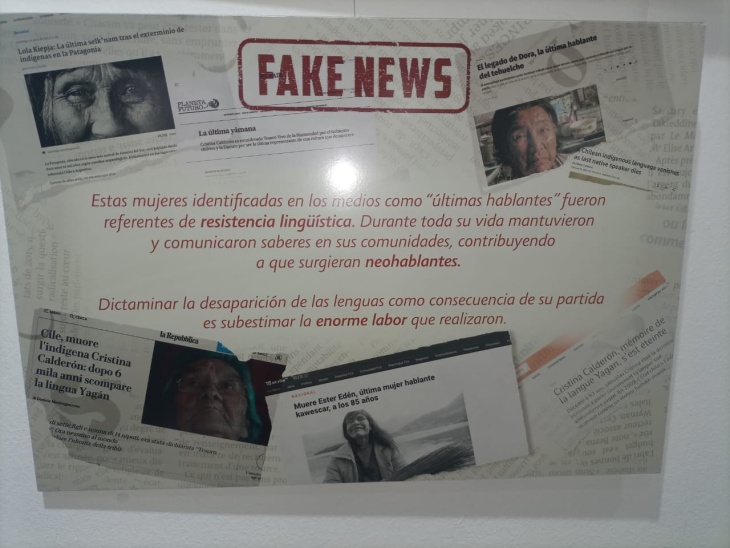

En planicies y mesetas del sur y centro patagónico resonaba el aonikoaien, o la lengua tehuelche meridional o la tsoneca, diferentes modos de nombrar a idiomas y pueblos que eran uno mismo. Y también en el mapa están las otras: las lenguas del bosque, las del fuego, las del mar, las del viento. Las kawésqar, por ejemplo, o las del archipiélago fueguino. Algunas emparentadas, otras no tanto.

Y más al norte el mapuzungun y sus variaciones de los rankülche, pehuenche, o también la lengua de los “tehuelches del norte”: Günuna Kena. Quizás me equivoque al nombrarlos, pero es que la investigación, según entendí, pretende dejar abierta la clasificación, no cerrar definitivamente las categorías porque aun falta mucho por conocer.

Uno de los compartimentos mostraba ese mapa: las lenguas, los pueblos, los territorios. Otro, en el centro, se enfocaba en los descubrimientos y rescates lingüísticos pioneros, y los actuales, impulsados por universidades, el CONICET y equipos interdisciplinarios. Allí estaban las primeras grabaciones, testimonios únicos.

O de quienes lo entendían, no porque lo hubieran aprendido, sino porque lo heredaron, como un eco familiar que no desaparece del todo.

La muestra fue curada por la Dra. Sandra Muriello, la Dra. Marisa Malvestitti (UNRN) y el Dr. Máximo Farro (Museo Nacional de La Plata.

El guion se organiza en tres núcleos: “Lenguas, pueblos y territorios”, “Tiempos de conquista y documentación (1860–1930)” y “Tiempos de revitalización”. Hay paneles, mapas, objetos, fotografías, videos y materiales interactivos.

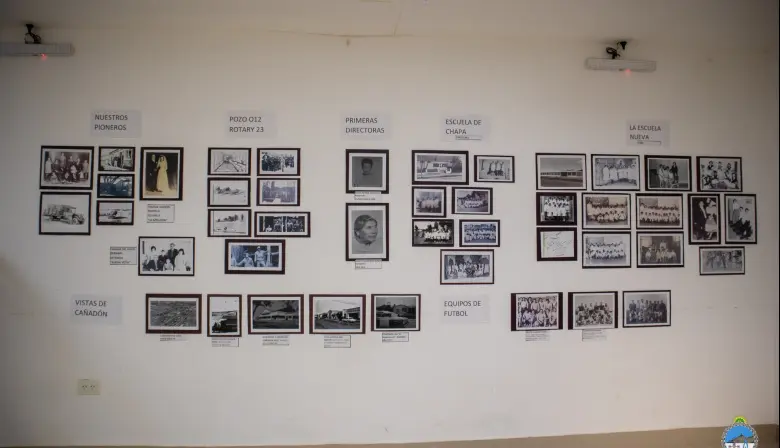

Como bien se aclara en la exposición, no se trata de lenguas muertas, sino dormidas. En el caso tehuelche, por ejemplo, decir que Dora Manchao fue “la última hablante” es un error. Fake news, señala un cartel. Porque el rescate sigue. Lento, sí, pero firme. La comunidad de Camusu Aike es ejemplo vivo.

No fue un esfuerzo en vano. Durante la semana varias escuelas se sumaron a la convocatoria para aprender y mirar.

¿Cómo nombraban antes, aquí, un elemento de nuestro paisaje? ¿Y si una misma cosa podía tener varios nombres? Según el color, la temperatura, el movimiento, la circunstancia. Esos saberes trae una lengua. Saber milenario. ¿Por qué no recuperarlo? ¿Por qué no rescatar esas formas aglutinantes, esas consonantes que parecen chasquidos en las cuerdas vocales? ¿Por qué no sumar sabiduría a este mundo técnico que busca homogeneizarlo todo?

“La muestra es itinerante”, nos cuenta María Inés Quevedo, docente de la carrera de Educación Primaria de la UNPA Caleta Olivia, acompañada por la vicedecana Viviana Sargiotto. Ambas forman parte de un proyecto sobre Educación Intercultural Bilingüe dentro del ICIC.

“A partir del asesoramiento que tuvimos de Marisa Malvestitti, quien fue la directora inicial del proyecto, decidimos acompañar la muestra. Cuando nos contó que existía, dijimos: ‘hay que traerla’. Así llegó a Caleta, a la Universidad Nacional San Juan Bosco de Comodoro, y también habrá una exposición en Rada Tilly, en el Centro Cultural.”

Sargiotto agrega: “Fuimos a todas las escuelas a invitar. A los secundarios, los nocturnos, también a algunas primarias. Es una muestra que hay que leer, por eso nos enfocamos en los adolescentes. Nos hubiera gustado que llegara más al público masivo, pero es un comienzo. Y ver a las escuelas participar fue emocionante.”

Porque lo que pasa con las lenguas no es solo olvido, también es miedo, prejuicio, estigmatización. “Hay un proceso en muchas comunidades —agrega Sargiotto— de no hablar la lengua en la escuela, de no decir que la hablan. Pasa con el tehuelche, pero también con el quechua. Acá hay una comunidad boliviana importante, muchos son quechua-hablantes, pero no lo expresan, porque sienten que serán juzgados, ridiculizados. Por eso, lo que tenemos que hacer es el proceso contrario: visibilizar, recuperar el orgullo, transmitirlo a las nuevas generaciones.”

Y ahí, como tantas veces, la escuela es el lugar para empezar.

Texto y fotos: Marcelo del Valle Romero para La Vanguardia Noticias

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO: